Endlos weite, steinige Leere, ein weites, wüstes Land unter allzeit erbarmungslos gleissender Sonne. Das Death Valley, buchstäblich ein ‚Tal des Todes‘, scheint wirklich kein Ort für Leben zu sein. Doch über das Jahr hinweg ist das Wetter im Todestal ebenso vielfältig wie seine Bewohner, die den Schutz eines der extremsten Nationalparks in den USA geniessen.

Wir haben das Death Valley im Hochsommer erkundet – in einer Jahreszeit, die zweifellos hitzetoleranten Abenteurern vorbehalten ist. Doch mit einem modernen Auto können heute inbesondere grössere und grosse Forscher dieses Abenteuer ohne Schwierigkeiten bestreiten. Und obwohl der Sommer im Death Valley nicht dazu einlädt, lange im Freien herum zu laufen, gibt es doch eine Menge zu entdecken und zu tun. Fünf Vorschläge dafür möchte ich heute vorstellen.

Abenteuer Death Valley: Gute Vorbereitung ist unerlässlich!

Wie bereits erwähnt, ist ein modernes Auto das A und O für eine Fahrt in bzw. durch das Todestal. Denn besonders im Sommer geht dort für die meisten von uns ohne Klimaanlage gar nichts. Ausserdem habe ich die angenehme Erfahrung machen dürfen, dass moderne Motoren auch mit extremer Hitze problemlos zurecht kommen.

Dennoch sollte man im Death Valley eine Panne nach Möglichkeit vermeiden, denn dort gibt es über Dutzende Meilen hinweg gar nichts: Keine Tankstelle, keine Autowerkstatt, keinen Abschleppdienst, kein flächendeckendes Handynetz – und keinen Schatten.

Reiseführer empfehlen deshalb, vor der Einfahrt in den Nationalpark den Öl- und Kühlwasserstand zu überprüfen und gegebenenfalls nachzufüllen. Ausserdem ist voll tanken angesagt, denn es gibt keine Garantie, dass die einzige Tankstelle innerhalb des Tales geöffnet und Treibstoff vorrätig hat.

Wir sind im Sommer 2014 von Las Vegas kommend von Südost nach Nordwesten durch den Park gefahren. So sind wir an der Westausfahrt in Panamint Springs an einer der wohl teuersten Tankstellen der vereinigten Staaten vorbei gekommen – und waren froh, auch dort noch nicht tanken zu müssen.

Doch auch für das Expeditionsteam muss gesorgt sein. Reichlich Wasser – mehrere Liter pro Person und Tag – sind überlebenswichtig! Nicht nur könnt ihr euch dann leisten, jederzeit zu trinken, wenn euer Körper danach verlangt. Sondern ihr habt auch dann genug, wenn doch einmal eine Panne passiert und ihr länger als geplant in der Hitze verweilen müsst. Wir hatten für unsere eineinhalbtägige Durchfahrt für zwei Personen fast 20 Liter im Auto, sodass wir uns um Durst keine Sorgen machen mussten.

Der gleissenden Sonne wegen sind UV-undurchlässige Kleidung, eine Kopfbedeckung und Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor ebenfalls sehr empfehlenswert, ganz besonders für hellhäutige Expeditionsteilnehmer.

Bei den folgenden Forscher-Aktivitäten können zudem folgende besondere Ausrüstungsgegenstände von Nutzen sein: Ein Thermometer mit einer Skala bis mindestens 50°C (besser mehr), ein Magnet, für Himmelsunkundige eine Sternkarte und gegebenenfalls eine Taschenlampe mit einem Rotfilter bzw. einer roten Folie vor der Lichtquelle.

Warum der ganze Aufwand?

Im Death Valley steigen die Temperaturen im Sommer tagsüber weit über 40°C, zuweilen sogar über 50°C und sinken auch nachts nur wenig ab! Nebst Sonnenbrand kann das schnell zu einem Hitzschlag oder Flüssigkeitsmangel führen – und beides kann unbehandelt tödlich enden. Das Auto mit Klimaanlage hat sich uns daher als unverzichtbare allgegenwärtige Zuflucht erwiesen.

Bleibt daher immer in der Nähe eures Wagens und mit diesem an den (asphaltierten) Hauptstrassen. Dort sind im Death Valley nämlich auch im Sommer regelmässig Autos unterwegs, sodass ihr dort nicht lange auf Hilfe warten müsst.

Längere Spaziergänge und Wanderungen sind damit im Sommer nicht möglich – aber auch in der Nähe der Strasse(n) gibt es im Tal des Todes reichlich zu tun und zu entdecken!

Forscher-Aktivitäten (auch) im Sommer

1. Eine Salzpfanne erkunden

Die Badwater Road (Highway Nr. 178), eine der asphaltierten Hauptstrassen im Death Valley Nationalpark, verläuft in Nord-Süd-Richtung mitten durch das Tal des Todes. Dabei führt sie direkt am der weiten Salzpfanne im „Badwater Basin“ vorbei. Das Gebiet ist mit 86 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefstgelegene Landstrich Nordamerikas und war einmal der Grund eines grossen Sees. Der ist heute praktisch ausgetrocknet – und eine Schicht aus einst darin gelösten Salzen ist das einzige, was davon übrig ist.

Etwa auf halber Strecke entlang der Salzfläche gibt einen grossen Parkplatz, von welchem aus ein Holzsteg auf die Salzfläche hinaus führt. Eine Tafel markiert auf dem Steg den „tiefsten Punkt Nordamerikas“.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Anders als viele ähnliche Stege kann man diesen am Ende verlassen und einen Spaziergang auf der Salzfläche wagen. Begehbare Flächen sind sichtbar flach getreten. Aber Achtung! Im Sommer ist es hier extrem heiss und gleissend hell, sodass ihr euch in keinem Fall weit von Steg und Auto entfernen solltet! Dafür gibt es auch bereits in der Nähe des Steges bizarre Salzkrusten zu entdecken. Und selbst im Hochsommer (wir waren Ende Juli dort) verraten Wasserlachen auf dem Salz, dass es selbst im Death Valley auch mal regnet. Das Wasser in den Lachen dürfte extrem salzig und daher nicht trinkbar sein: das „Badwater“ Basin hat seinen Namen nicht von ungefähr.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Im Norden des Beckens (es gibt dort einen weiteren Parkplatz) nimmt die dicke, zersprungene Salzkruste geradezu groteske Formen an. Eine rauhe, bis auf angelegte Pfade vollkommen unwegsame Oberfläche aus zerborstenen Salzschollen erstreckt sich hier so weit das Auge reicht. Hier scheint es nichts zu geben – wir kamen uns vor wie auf einem fremden, lebensfeindlichen Planeten. Nicht umsonst wird dieses Gebiet „Devil’s Golfcourse“, der Golfplatz des Teufels genannt.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Die Geographie des Death-Valleys

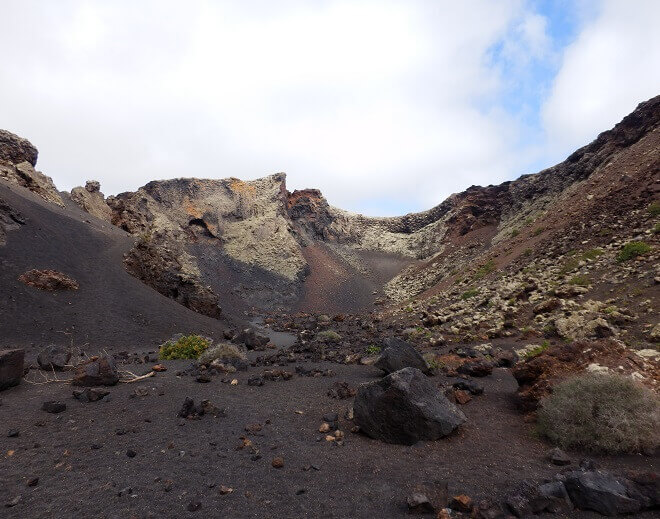

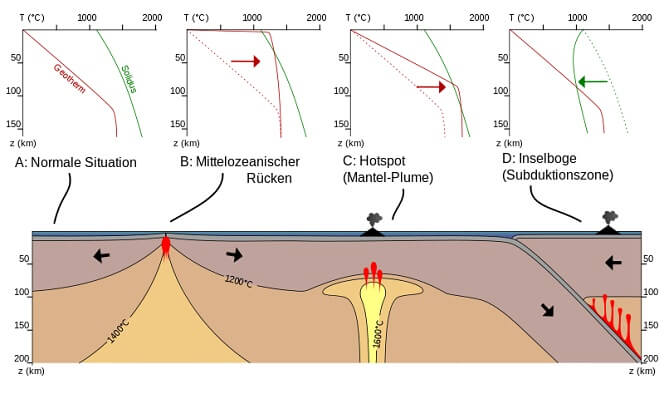

Das Tal des Todes liegt im Westen Nordamerikas, an der Ostgrenze des Bundesstaates Kalifornien. In diesem Gebiet wird der nordamerikanische Kontinent in Folge der stetigen Erdplattenbewegungen seit vielen Millionen Jahren auseinander gezogen. In Folge dessen bekommt die Erdkruste hier an vielen Stellen lange Risse, wie eine spröde Oberfläche eines Kuchens, der beim Backen aufgeht. Einige der Krustenbruchstücke werden durch die Bewegung empor gehoben, andere sinken immer weiter ab. So ist ein gewaltiges System aus Bergketten („ranges“) und Tälern („basins“) entstanden, die allesamt grob in Nord-Süd-Richtung verlaufen und sich von der Pazifik-Küste bis nach Utah hinein erstrecken (im Englischen heisst diese Region „Basin-and-Range“).

Das Death Valley liegt mitten in der Basin-and-Range-Region und wird von zwei Gebirgszügen umschlossen: Der Panamint Range im Westen und der Amargosa Range im Osten. Die Entstehung des Tales und der Bergketten hat vor rund 13 Millionen Jahren begonnen. Seither hat es sich durch die Bewegung der Krusten-Bruchstücke in waagerechter Richtung besonders tief abgesenkt – so tief, dass es unweigerlich mit Meerwasser volllaufen würde, hielten die Berge im Westen den Pazifik nicht draussen.

Dabei bleibt es nicht aus, dass von Zeit zu Zeit Magma durch die Risse zwischen den Schollen an die Oberfläche dringt. So beweist der „Split Cinder Cone“, ein gerade einmal 300’000 Jahre alter Vulkankegel mitten im Death Valley, dass die Bewegung bis in die geologische Gegenwart andauert: Er liegt genau auf einem dieser Risse und wird seit seiner Entstehung mit den wandernden Schollen zur Hälfte in die eine, und zur anderen Hälfte in die entgegengesetzte Richtung verschoben.

Tiefer wird das Todestal dennoch nicht mehr, denn während es sich absenkt, tragen Wind und Wetter die umliegenden Berge ab und spülen den Abraum, Sand und Gesteinstrümmer, ins Tal hinab. So füllt es sich seit geraumer Zeit ebenso schnell mit den Sedimenten, wie es absinkt.

Dabei war das Death Valley längst nicht immer so trocken wie heute. Im Zuge der Eiszeiten in den letzten Zwei- bis Dreimillionen Jahren floss immer wieder Schmelzwasser von Gletschern in die abflusslosen Täler und sammelte sich in grossen Seen. Gänzlich unter Wasser stand das Tal des Todes zuletzt vor rund 20’000 bis 10’000 Jahren, als der gewaltige Lake Manley, 145 km lang, 16 km breit und bis 187 m tief, sich darin erstreckte. Dagegen war der Recent Lake mit seinen 10 Metern Tiefe, der erst vor wenigen Jahrtausenden austrocknete und die heutigen Salzpfannen hinterliess, ein kleiner Tümpel.

2. Besonders im Sommer: Extreme Temperaturen messen und erleben

Sobald wir am Boden des Death Valley das Auto verlassen haben, liessen uns unsere Körper umgehend und deutlich spüren, was Sache war: Hier ist es heiss, verdammt heiss. So heiss, dass man hier nicht verweilen kann. Einen derartigen Drang zurück in klimatisierte Umgebung habe ich vor dieser Tour noch nicht erlebt! Da kommt man erst gar nicht auf den Gedanken, sich unnötig weit vom Fahrzeug zu entfernen.

Welche Temperaturen tatsächlich vorherrschen, verrät ein Thermometer: Ich habe meinen batteriebetriebenen elektronischen Temperaturfühler im Hosentaschenformat zum Einsatz gebracht. Auf der Salzfläche des Badwater-Basins zeigte er am Mittag 42°C Lufttemperatur (an der Sonne, Schatten gibt es hier nicht). Rund 20 Meilen weiter nördlich am Zabriskie Point, einem ganz leicht erhöhten Aussichtspunkt hatte es am frühen Nachmittag 44,5°C in der Luft bei leichtem Wind. Wenige Millimeter in den Boden gebohrt zeigte das Thermometer sage und schreibe 55,2°C! Die Schuhe auszuziehen ist da nicht ratsam – man verbrennt sich nur die Füsse!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Wer kein eigenes Thermometer dabei hat, findet an der Furnace Creek Ranch, einer ausgebauten Oase mitten im Tal, eine Info-Tafel mit einer grossen Temperaturanzeige auf der Fahrenheit-Skala. Wir kamen am späten Nachmittag dort an und konnten umgerechnet 48°C ablesen. Das sind rund 11°C mehr als die übliche Temperatur im Inneren eines menschlichen Körpers! Da läuft Mensch unweigerlich ganz schnell heiss. So waren wir dankbar, nach ein- bis zweihundert Metern Fussweg auf dem Gelände ein klimatisiertes kleines Museum vorzufinden, in dem wir vor dem Rückweg zum Auto eine Abkühlungspause einlegen konnten.

Wetterextreme im Death-Valley und ihre Entstehung

Seine aussergewöhnliche Lage beschert dem Tal des Todes extreme Wetterbedingungen: Es gehört zu den trockensten und heissesten Gegenden der Welt! Warum ist das so?

Der Westen Nordamerikas wird mit Feuchtigkeit aus dem Pazifischen Ozean versorgt. Meerwasser verdunstet, und der entstehende Dampf wird von Luftströmungen landeinwärts getrieben. Stehen solch feuchten Luftströmungen Bergketten im Weg, verdichtet sich der Wasserdampf zu Wolken, die schliesslich an den Berghängen abregnen. In Folge dessen sind die Berge nahe der Westküste von fantastischen Regenwäldern und gewaltigen Baumriesen bedeckt, wie man sie im Sequoia National Park in der Sierra Nevada bewundern kann, bedeckt.

Das Problem dabei: Um das Death Valley zu erreichen, müssen die Wolken aus dem Pazifik ganze fünf Bergrücken überwinden – und damit unweigerlich fünfmal regnen. Und nach fünfmal Regnen bleibt von der ursprünglichen Feuchtigkeit praktisch nichts mehr übrig. Alles, was im Tal des Todes ankommt, ist in der Regel trockener Wind. Und selbst der macht sich im Sommer rar, sodass sich in dem engen, kargen Tal die Hitze staut. So fallen dort im Laufe eines ganzen Jahres gerade einmal 5 Zentimeter Niederschlag pro Quadratmeter.

Einzig wenn „El Niño“ mit seinen sintflutartigen Regenfällen alle paar Jahre die Westküsten Nord- und Südamerikas heimsucht, kommt auch im Death Valley wirklich Regen an. Das geschah zuletzt im Oktober 2015, als regelrechte Unwetter über dem Nationalpark niedergingen und ihm den nassesten Oktober aller Zeiten bescherten. Das bedeutet, dass im Norden des Parks binnen 5 Stunden etwa 7,5 Zentimeter Regen und Hagel niedergingen, wo sonst im Jahr gerade einmal 10 Zentimeter zusammen kommen. Die Folgen davon sind regelrechte Sturzfluten, die die an Trockenheit gewöhnte Landschaft stark verändern und an Gebäuden und Strassen erhebliche Schäden verursachen können. Selbst am Furnace Creek mitten auf dem trockenen Talgrund sind während der gesamten Unwetterperiode rund 3,5 Zentimeter Niederschlag gefallen.

Und wie reagiert die Natur darauf?

Die Wassermassen, die während eines solchen Wetterereignisses den Boden durchtränken, wecken zahllose im Wüstensand verborgene Samen aus langem Schlaf. So wird das Tal des Todes während der milden Wintermonate von einem farbenprächtigen Blumenmeer erfüllt. Für wenige Wochen herrscht das volle Leben, bis die zurückkehrende Hitze das Grün verdorren lässt. Doch bis dahin haben die Pflanzen neue Samen gebildet, welche im Wüstensand schlummernd auf den nächsten Besuch von „El Niño“ warten.

3. Bunte Farben und Muster in Gesteinsformationen entdecken

Die Beschreibung einer leblosen Wüste mag die Vorstellung einer leeren, langweiligen Landschaft wecken. Doch tatsächlich ist diese Landschaft nicht reizlos und öde, sondern farbenfroh und von bizarren Mustern und Strukturen erfüllt. Denn im Death Valley gibt es eine Vielzahl von Mineralien und Erzen, die, einmal Wind und Wetter ausgesetzt, die verschiedensten Farben annehmen.

Im Sommer lässt sich dieses Farbenspiels am einfachsten entlang des „Artist’s Drive“ bewundern. Diese asphaltierte Seitenstrasse zweigt nördlich von des Teufels Golfplatz von der Badwater Road ab zu einem Rundkurs durch eine Hügelllandschaft, die zu Recht „Artist’s Palette“ genannt wird. Denn hier sind Gesteinsschichten von weiss, gelb, braun, bis hin zu rot und grün offen sichtbar, dicht an dicht zusammengefügt wie auf der Farbpalette eines Malers. Und das Ganze kann bequem aus dem klimatisierten Auto heraus erkundet werden!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Die Route ist eine Einbahnstrasse und recht kurvig. Deshalb darf sie nur mit Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge bis 7,7 Meter (25 Fuss) befahren werden. Wer mit einem grösseren Camper unterwegs ist, kann jedoch einen Halt am Zabriskie Point einlegen und dort nach wenigen Schritten zu Fuss den Ausblick über die herrlich bizarren erodierten Hügel aus farbenfrohen Ablagerungen vom Grund eines der einstigen Seen im Tal geniessen.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Darüber hinaus gibt es rund um das Tal verschiedene Wanderwege, die zur Erkundung der Gesteine des Todestals einladen. Im Sommer solltest du jedoch allerhöchstens in den Höhenlagen der umliegenden Berge längere Spaziergänge oder Wanderungen unternehmen – am Talgrund ist es dazu einfach zu heiss und gefährlich!

Mineralien im Death Valley

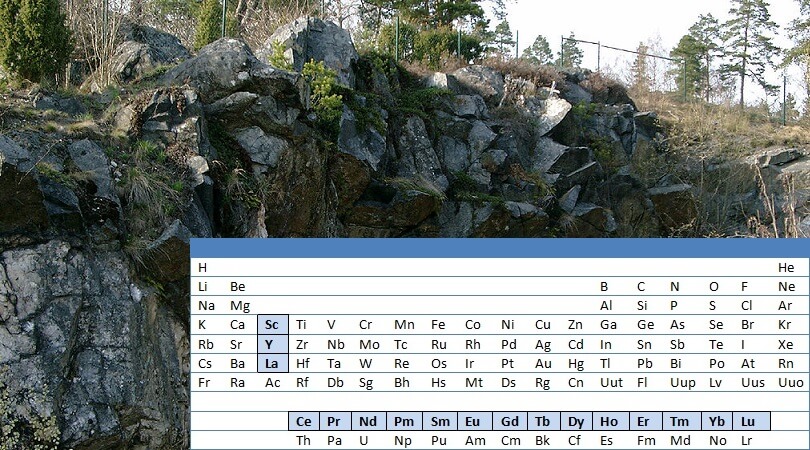

Die weissen bis grauen Salzablagerungen im Badwater Basin bestehen grossteils aus Natriumchlorid (NaCl), dem Stein- oder Kochsalz, mit welchem wir auch unser Essen würzen. Daneben findet man jedoch eine ganze Reihe weiterer löslicher oder weniger löslicher Salze der Alkali- und Erdalkalimetalle (der Metalle in den ersten beiden Spalten des Periodensystems). Dazu zählen zum Beispiel Sylvin (Kaliumchlorid, KCl), Calcit (Calciumcarbonat, „Kalk“, CaCO3 ) und Gips (Calciumsulfat, CaSO4 * 2H2O ).

Weltweit selten ist Borax (Na[B2O5(OH)4)] * 8H2O ). Dieses Mineral enthält das seinerseits auf der Erde seltene Element Bor, das unter anderem für die Herstellung von Glas, Porzellan und Holzschutzmitteln verwendet wird. Damit war das Borax Ende des 19. Jahrhunderts so begehrt, dass es sogar mitten im Tal des Todes, unweit von Furnace Creek, abgebaut und in grossen Wagen in weit entfernte Fabriken abtransportiert wurde. Nahe der Hauptstrasse nördlich von Furnace Creek kann die Geschichte der „Harmony Borax Works“ auf einem kurzen beschilderten Rundweg – auch im Sommer – nachvollzogen werden. Vergiss nicht, Sonnenhut und Getränkevorrat mitzunehmen!

Für den Farbenreichtum der Gesteine sind all diese Verbindungen jedoch nicht verantwortlich – sie sind weitestgehend farblos. Bunt wird es hingegen, wenn die Metalle in der Mitte des Periodensystems – die sogenannten Übergangsmetalle – ins Spiel kommen, denn sie bilden Salze in vielen verschiedenen Farben. Rote und auch gelbe Gesteine enthalten zum Beispiel Eisenoxide („Rost„). Das grüne Mineral Chlorit, das die grünen Farbkleckse zur „Artist’s Palette“ beisteuert, enthält neben Eisen unter anderem Zink und zuweilen etwas Mangan und Nickel.

Zudem gibt es rund um das Death Valley wie vielerorts in Kalifornien Gold- und Silbervorkommen. Auch diese beiden Edelmetalle gehören zu den wenigen Rohstoffen, die genügend Begehrlichkeiten geweckt haben, um in dieser unwirtlichen Gegend ernsthaft danach zu schürfen.

4. In den Mesquite Flat Sand Dunes Magnetit-Sand aufspüren

Die Mesquite Flat Sand Dunes in unmittelbarer Nachbarschaft von Stovepipe Wells sind nicht nur eine atemberaubende Dünenlandschaft inmitten der steinigen Ödnis des Death Valley. Sie bergen ein kleines Geheimnis, welchem man mit einem einfachen Hilfsmittel auf den Grund gehen kann. Einige der Sandkörner in den Dünen bestehen nämlich aus Magnetit. Dieses Mineral, ein Eisenerz, hat seinen Namen daher, dass es ebenso von Magneten angezogen wird wie metallisches Eisen!

In den Sanddünen der Mesquite Flat kannst du die Magnetit-Sandkörner deshalb ganz einfach aufspüren: Fahre mit einem Magneten langsam mit wenigen Millimetern Abstand über den Sand. Die schwarzen Magnetit-Körner werden vom Magneten angezogen und bleiben daran haften.

Weil der Boden – auch der Sand – im Death Valley an sonnigen Sommertagen sehr heiss werden kann, empfehle ich, dieses kleine Experiment mit einem Abend- oder Morgenspaziergang zu verbinden, zum Beispiel von einem Nachtquartier in Stovepipe Wells aus.

Warum ist Magnetit magnetisch?

Das Mineral Magnetit ist ein Eisenoxid, welches zwei verschiedene Sorten Eisen-Ionen enthält. Seine chemische Formel lautet Fe3O4 , wobei zwei der drei Eisen-Ionen Fe3+-Ionen sind und das dritte Eisen-Ion ein Fe2+-Ion. Zusammen bringen diese Ionen also acht positive Ladungen mit, die durch vier Oxid-Anionen (O2-) mit jeweils zwei negativen Ladungen aufgewogen werden.

Eisen-Atome bzw. -Ionen sind dafür bekannt, dass sie magnetische Eigenschaften haben und sich wie winzige Kompass-Nadeln in Magnetfeldern ausrichten können. Das führt dazu, dass metallisches Eisen, in welchem sich diese „Elementarmagnete“ fein säuberlich in der gleichen Orientierung (parallel) anordnen können, von einem Magneten angezogen wird. Diese Eigenschaft, die für Eisen so charakteristisch ist, wird nach eben diesem Element (lat. ferrum) „Ferromagnetismus“ genannt.

Ähnlich ergeht es dem Magnetit: Die Mischung verschiedener Eisen-Ionen beschert diesem Mineral nämlich ein ganz besonderes Kristallgitter. Darin gibt es verschieden starke Elementarmagnete, die sich ebenfalls parallel anordnen lassen, allerdings in entgegengesetzter Orientierung (man nennt das „antiparallel“). Entgegengesetzt orientierte Elementarmagnete heben ihre Wirkung gegenseitig auf – da sie unterschiedlich stark sind, aber nicht vollständig. Deshalb wird auch Magnetit von Magneten angezogen (oder zieht sie seinerseits an) und kann – wie Eisen – so magnetisiert werden, dass es ein eigenes Magnetfeld erzeugt! Dieser Magnetismus ist jedoch schwächer als der von „echten“ Ferromagneten, weshalb dafür ein neuer Name erfunden wurde: „Ferrimagnetismus“.

Eine ausführliche Erklärung zu den geheimnisvollen Magnet-Kräften findest du in dieser Geschichte rund um den Magnetismus!

5. Im Tal übernachten und die Sterne und mit etwas Glück(?) Tiere beobachten

Richtig, man kann im Death Valley übernachten. Es gibt am Grund des Tales mehrere Campingplätze – im Sommer auch nachts ein heisses Vergnügen – und zwei feste Unterkünfte mit klimatisierten Zimmern: Furnace Creek und das Stovepipe Wells Village. Wir haben während unseres Trips in Stovepipe Wells Quartier bezogen (vorab reservieren!) und waren heilfroh um unser kleines Motel-Zimmer mit Dusche und Klimaanlage.

Stovepipe Wells ist ein kleines Motel mit Restaurant und angeschlossenem Campingplatz mitten in der Wüste, sodass es mehr noch als Furnace Creek eine fantastische Gelegenheit für einen Blick nach oben bietet. Mitten im Todestal gibt es nämlich keinerlei störendes Licht von menschlichen Errungenschaften auf der Erde, sodass sich schon wenige Schritte abseits der Häuser ein vollkommen ungetrübter Blick in den Nachthimmel geniessen lässt. Und dieser Nachthimmel ist wahrhaft atemberaubend!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz by Reto Lippuner

Anders als in besiedelten Gebieten unseres Planeten oder gar Städten zieren hier nämlich abertausende Sterne den Himmel. So ist die Kante der Milchstrasse leicht mit blossem Auge zu beobachten, und wer nach fernen Galaxien und anderen Weltraumnebeln sucht, hat hier die besten Aussichten. Im Hochsommer, insbesondere Ende Juli und Mitte August, können zudem vermehrt Sternschnuppen beobachtet werden, da unser Planet sich in dieser Zeit durch zwei Meteorschauer bewegt.

Eine Sternkarte kann dabei helfen, sich in dem leuchtenden Überfluss am Himmel zurecht zu finden, und mit einem Teleskop kannst du Nebel und Planeten beobachten. Um die Sternkarte im Dunkeln zu lesen, verwende eine Taschenlampe, deren Leuchte mit einer roten Folie oder ähnlichem gedämpft wird, damit deine Augen an die Dunkelheit gewöhnt bleiben!

Die Informationszeitung des Nationalpark-Service gibt Auskunft über die Mondphasen (bei und um Neumond ist die Sicht mangels störendem Mondlicht am besten) und sichtbare Planeten und andere Himmelsereignisse.

Achtung vor Tieren!

Nicht nur wir Menschen empfinden die das Tal des Todes bei Nacht als erträglicher. Auch mag man des Nachts vermehrt Tieren begegnen, die sich oft erst bei oder nach Sonnenuntergang aus ihren kühlen Verstecken wagen. Die meisten sind harmlos, doch gibt es Klapperschlangen, Skorpione und schwarze Witwen (Spinnen), die giftig sind. Trage also auch und vor allem nachts Hosen und Schuhe und tritt oder greife nirgendwo hin, ohne vorher hinzusehen (das gilt auch bei Tag und in der Dämmerung)!

Ich bin zum Sterne schauen ein paar Schritte die Strasse aus Stovepipe Wells hinausgegangen und bin direkt abseits des Strassenrandes auf ebener Erde stehen geblieben, um nach oben zu sehen. Ein Liegestuhl hätte hier eine bequemere Haltung ermöglicht. Auf den Boden legen wollte ich mich nämlich dessen tierischer Bewohner wegen nicht. So bin ich ausser einigen farblosen nachtaktiven Libellen, die vom Licht im Dorf angezogen wurden, keinen Tieren begegnet.

Fazit

Auch wenn die extremen Temperaturen eine besondere Herausforderung darstellen, ist das Death Valley auch im Sommer eine Reise wert. Erwachsene mit gesundem Kreislauf und ältere Kinder (kleinere Kinder sind nahe dem Boden nur noch mehr der Hitze ausgesetzt – mit ihnen bereist du das Death Valley besser im Frühjahr) können dabei viel Spannendes entdecken und bestaunen. Wer schon immer einmal einen lebensfeindlichen fremden Planeten erkunden will, kann genau das hier auf der Erde ausprobieren! Mehr Informationen und aktuelle Hinweise findest du auf der Death-Valley-Website des Nationalpark-Service.

Und hast du dich auch schonmal in das Tal des Todes gewagt?